|

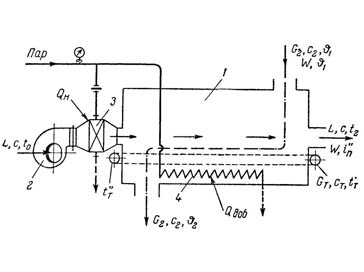

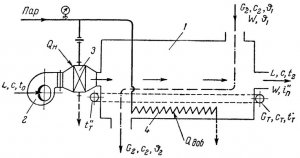

| Принципиальная схема конвективной сушилки: 1 — камера сушилки; 2 — вентилятор; 3 — воздухоподогреватель; 4 — дополнительный воздухоподогреватель в камере сушилки. |

Чтобы составить тепловой баланс сушилки по теплу, которое передано установке (см. рисунок), нужно учитывать, что подводимое к сушилке тепло  для общих случаев будет складываться из

для общих случаев будет складываться из  (тепла нагревания сушильного агента) и

(тепла нагревания сушильного агента) и  (дополнительно подводимого тепла).

(дополнительно подводимого тепла).

Чтобы составить тепловой баланс необходимо ввести обозначения:

– средняя удельная теплоемкость в (Дж/кг·К): сушильного агента; влаги; которая удаляется в процессе сушки; самого продукта и транспортировочных устройств сушилки;

– средняя удельная теплоемкость в (Дж/кг·К): сушильного агента; влаги; которая удаляется в процессе сушки; самого продукта и транспортировочных устройств сушилки; – соответственно температура воздуха до его попадания в воздухоподогревательное устройство и на выходе из сушилки, °С;

– соответственно температура воздуха до его попадания в воздухоподогревательное устройство и на выходе из сушилки, °С; – температура продукта перед входом в сушилку и на выходе из нее, °С;

– температура продукта перед входом в сушилку и на выходе из нее, °С; – вес транспортных механизмов, кг;

– вес транспортных механизмов, кг; – температура транспортного механизма на входе и выходе из сушильной установки, °С;

– температура транспортного механизма на входе и выходе из сушильной установки, °С; – энтальпия водяного пара в свежем воздухе и отработанном, Дж/кг.

– энтальпия водяного пара в свежем воздухе и отработанном, Дж/кг.

Баланс тепла выражают так:

| Приход: | Расход: | |||

| С сушильным агентом |

|

С сушильным агентом |

|

|

| С обрабатываемым материалом |

|

С готовой продукцией |

|

|

| С влагой, которая удаляется из продукта |

|

С удаленной из продукта влагой |

|

|

| Физическое тепло транспортных механизмов |

|

Физическое тепло нагретых транспортных механизмов |

|

|

| Подводимое тепло |

|

Потери тепла в атмосферу |

|

Тепловой баланс выражается следующим равенством:

|

(1) |

Будем решать уравнение (1) по подводимому теплу Q.

|

(2) |

Исходя из этого уравнения можно сказать, на что тратится тепло, которое подводится в сушилку:

1) расход тепла с уходящим сушильным агентом:

2) на процесс испарения влаги из продукта:

3) на нагрев высушенного материала:

4) на нагрев транспортных механизмов:

5) в атмосферу  .

.

Исходя из этого уравнение (1) может принять вид:

|

(3) |

Чтобы можно было сравнивать работу различных видов сушильных установок, лучше всего тепловой расчет вести на 1 кг испаренной влаги.

В уравнении (2) разделим все члены на величину W, которая обозначает количество испаренной влаги, и обозначим через строчные буквы удельный расход тепла и сушильного агента. В результате получится:

|

(4) |

Теперь проведем преобразование первых двух членов уравнения (4) исходя из того, что теплоемкость влажного воздуха рассчитывается по формуле  , энтальпия пара

, энтальпия пара  , а удельный расход воздуха

, а удельный расход воздуха  . Получаем:

. Получаем:

или

Теперь нужно сложить и вычесть из правой части только что полученного уравнения  и провести небольшие преобразования, в результате получим:

и провести небольшие преобразования, в результате получим:

Теперь известное значение  подставляем в уравнение (4), получаем:

подставляем в уравнение (4), получаем:

, , |

(5) |

здесь  – сумма удельных расходов тепла в подогревающем воздух устройстве и сушильной установке.

– сумма удельных расходов тепла в подогревающем воздух устройстве и сушильной установке.

Введем обозначение разницы величин:

Исходя из этого, уравнение (5) приводится к виду:

Рассчитаем количество тепла  , которое вносится сушильным агентом:

, которое вносится сушильным агентом:

, , |

(*) |

здесь  – тепло воздуха из атмосферы,

– тепло воздуха из атмосферы,

– тепло, которое получил воздух в воздухоподогревателе.

– тепло, которое получил воздух в воздухоподогревателе.

Из (*)  , а значит

, а значит

. . |

(6) |

Вынесем  за скобки и, подставив

за скобки и, подставив  , поучим уравнение вида:

, поучим уравнение вида:

Учитываем, что  , окончательно выражение принимает вид:

, окончательно выражение принимает вид:

|

(7) |

Данное уравнение является уравнением теплового баланса сушильных камер конвективного типа.

Для контактных сушилок используется уравнение (2). В нем первый член, а именно  . Это так в связи с тем, что в контактной сушилке сушильным агентом воздух не является.

. Это так в связи с тем, что в контактной сушилке сушильным агентом воздух не является.

, которая входит в уравнение теплового баланса, может быть со знаком плюс, минус или равна 0.

, которая входит в уравнение теплового баланса, может быть со знаком плюс, минус или равна 0.

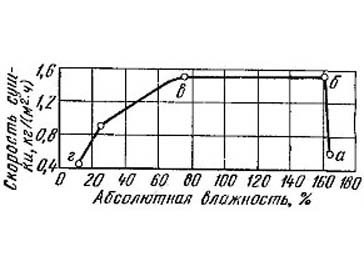

Исходя из уравнения (7) можно сказать, что:

когда  энтальпия воздуха, который является сушильным агентом, возрастает, т.е.

энтальпия воздуха, который является сушильным агентом, возрастает, т.е.  ;

;

когда  энтальпия уменьшается, т.е.

энтальпия уменьшается, т.е.  ;

;

когда  энтальпия не изменяется, т.е.

энтальпия не изменяется, т.е.  .

.

Последний вариант наблюдается при сушке в адиабатических условиях. В таком случае тепловых потерь нет. Здесь

|

(8) |

Поэтому такую сушилку называют теоретической. Сушка в ней осуществляется адиабатически при  : влага, которая испаряется из продукта, передает сушильному агенту столько же тепла, сколько этот агент ему сообщает, охлаждаясь тем самым для испарения влаги.

: влага, которая испаряется из продукта, передает сушильному агенту столько же тепла, сколько этот агент ему сообщает, охлаждаясь тем самым для испарения влаги.

В некоторых случаях такие условия сушки могут быть и в реальной сушилке, когда приход тепла  равен потерям

равен потерям  , т.е.

, т.е.  .

.

Материал подготовлен по книге "ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ", А.Н. Плановский, В.М. Рамм, С.З. Каган; Издание 2-е, дополненное и переработанное; Москва: "Государственное научно-техническое издательство химической литературы", 1962 г. и другим источникам.

Сушилки для пищевой

Сушилки для пищевой